ICT(情報通信技術)は、「いつでもどこでも」働けるというメリットをもたらしますが、その一方で、上司、同僚、部下あるいは顧客から24時間仕事の指示や連絡を受けうる状況も生じさせています。

特に介護や看護の仕事は、小まめな連絡が必要になる場合もあり、勤務時間外でも気が休まらないと感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし、働く人の心と体の健康を守り、仕事への意欲を保つためには、勤務時間外には仕事の連絡から解放される「つながらない権利」が大切です。

「つながらない権利」を尊重することは、働く人の健康を守り仕事に対する意欲を高めるだけでなく、仕事の質を向上させるための大切な取り組みです。

ただ、「つながらない権利」を組織として実現していく際には、業種や職種、従業員のニーズに合った柔軟な取り組みが必要となります。

そのことについて考えていきましょう。

– 目次 –

「つながらない権利」とは

「つながらない権利」の明確な定義はありませんが、一般的には「勤務時間外において仕事とつながらない権利」、「業務に関連するアクセスから遮断される権利(アクセス遮断権)」と説明されることが多いようです。*1

本来、休憩時間や就業時間後、休日は就業時間ではないため、労働者には仕事に関わる義務はないはずです。したがって、「勤務時間外において仕事とつながらない」ことは、実はそのための法律がなくても、尊重されるべきことだといっていいでしょう。

かつて、夜勤中の仮眠時間が労働時間か休憩時間かが争われた事件があります。最高裁は、休憩時間は単に業務から離れるというだけでなく、労働からの解放が保障されることを意味するという解釈を示しました。

仮眠していても、何かあったときにはすぐに対応することが義務付けられている状態は「スタンバイ状態」にあることを業務として命じられていることを意味するため、このケースでは仮眠時間は休憩時間ではなく、労働時間に当たると判断されたのです。

ICTが発展する前は、「勤務時間外には仕事とつながらないのが当たり前」でしたが、現在は職場から離れても、スマホやタブレットなどのデバイスと、メールやSNSなどのツールによって、いつでもどこでも業務に関するやり取りを行うことが容易になりました。

私たちはいつの間にか、勤務時間外であっても、四六時中、仕事とつながるのが当たり前の生活、いわば労働時間と生活時間の境界があいまいな生活を送るようになっているのです。

こうした状況から「つながらない権利」の重要性が増しています。

「つながらない権利」はなぜ必要なのか

「つながらない権利」はなぜ必要なのでしょうか。

より具体的にみていきましょう。

「つながる」ことによるストレス

ここで、日本労働組合総連合会(連合)による「“つながらない権利”に関する調査2023」(以下、「連合調査」)の結果をみてみましょう。

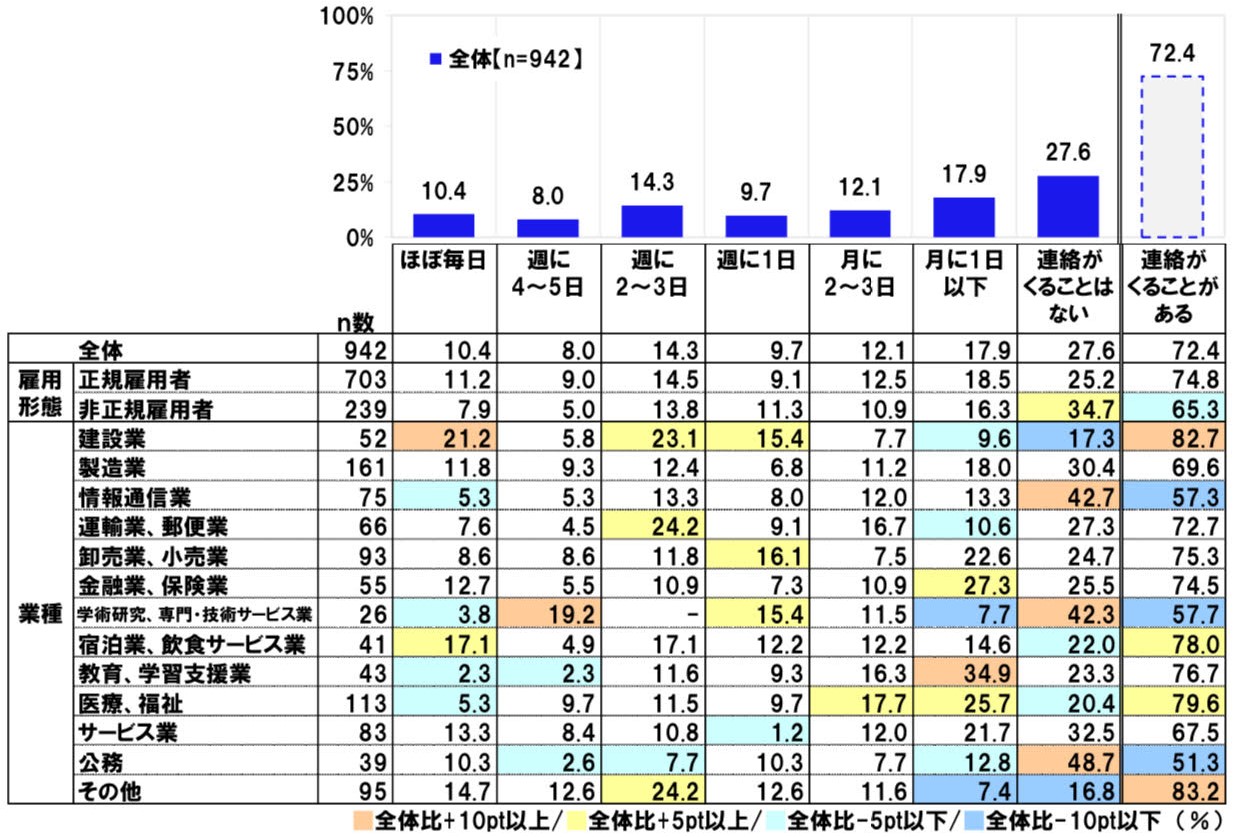

勤務時間外に仕事の連絡がくることはどのくらいあるのでしょうか。

「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくることがある」という回答割合を業種別にみると、[建設業](82.7%)がもっとも高く、次いで[医療、福祉](79.6%)が続いています(図1)。 *2

図1 勤務時間外に部下・同僚・上司から業務連絡がくる頻度

出所)日本労働組合総連合会「“つながらない権利”に関する調査2023」p.4

やはり、医療・福祉分野では、労働時間外の連絡を受けることが多いようです。その頻度はどの程度でしょうか。

医療・福祉分野に注目すると、「月に1日以下」(25.7%)が一番割合が高く、次いで「月に2~3回」(17.7%)となっていますが、一方で高頻度の「週に2~3日」という回答も11.5%あります。

では、こうした状況について、労働者はどのように考えているのでしょうか。

全業種の回答割合は、「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくるとストレスを感じる」が62.2%、「勤務時間外に部下・同僚・上司からきた業務上の連絡の内容を確認しないと、内容が気になってストレスを感じる」が60.7%でした。

また、「勤務時間外に取引先から業務上の連絡がくるとストレスを感じる」という回答は60.9%、「勤務時間外に取引先からきた業務上の連絡の内容を確認しないと、内容が気になってストレスを感じる」は59.0%で、こちらも6割前後の割合を占めています。

このように、勤務時間外の連絡は、それが職場の人からであれ顧客であれ、連絡がくること自体にも連絡の内容を確認しないままでいることにも、ストレスを感じる人が多いことがわかります。

「つながる」を拒否したい人は大勢いる

連合調査では、「つながらない権利」によって勤務時間外の連絡を拒否できるのであれば、そうしたいと思うかについても質問しています。

その回答結果はどのようなものだったのでしょうか。

全体では、「非常にそう思う」が29.2%、「ややそう思う」が43.4%で、それらを合計すると72.6%でした。

医療・福祉分野でも、「非常にそう思う」が27.2%、「ややそう思う」が46.5%で、それらの合計は73.7%に上ります。

こうしたデータから「つながらない権利」を尊重してほしいと考えている労働者が多いことがわかります。

「つながる」は拒否することが難しい

「つながらない権利」を尊重してほしいと考える人が多い一方で、「つながらない権利」が認められたとしても、実際にこの権利を行使できるものだろうかと疑問を感じる人も少なくないのではないでしょうか。

次に、同じく連合調査から、「つながらない権利」があっても今の職場では勤務時間外の連絡の拒否は難しいと思うという回答割合をみてみましょう。

全体の平均では、「非常にそう思う」と「ややそう思う」の合計は62.4%でした。

一方、医療・福祉にフォーカスすると、「非常にそう思う」(21.9%)と「ややそう思う」(50.9%)の合計は72.8%と、全業種平均を10ポイント以上も上回っています。

医療・福祉分野では、その仕事の性格上、「つながらない権利」以上に優先すべきことがあると考える人が多いのかもしれません。

「つながらない権利」は働く人の意欲を高め成果につながる

ここで、「つながらない権利」をルール化し取り入れたところ、仕事に対する従業員の意欲が増し、顧客開拓、生産性にもいい影響があったというケースをご紹介します。*3

この事例では、取り引き先にも協力してもらって「つながらない権利」を推進したところ、業務時間外の連絡をなくしても、逆に会社の売り上げは4割増えたということです。

こうしたケースから、「つながらない権利」は働く人の健康を維持するだけでなく、仕事への意欲を高め、生産性向上にもつながりうることがわかります。

「つながらない」を実現させるためには

「つながらない権利」を医療・介護の職場に取り入れるためにはどうしたらいいのでしょうか。

「つながらない権利」に対する懸念

連合調査によると、取引先からの勤務時間外の業務上の連絡について、どのような連絡を許容できるかという質問に対しては、「許容できるものはない」が28.1%だったのに対して、「すぐに対応が必要なことに関する連絡」(42.8%)がもっとも割合が高く、次いで「返信の必要がある連絡」(25.4%)が続きました。

また、「つながらない権利」が法制化された場合に可能性のある影響として、「勤務時間外の連絡を拒否することによって、緊急性の高いトラブルへの対応が遅れてしまうこと」と答えた人が全体の64.9%に上ります。

医療・福祉分野では、こうした心配をする従事者の割合はより高くなるのではないでしょうか。

こうした状況をみると、「つながらない権利」を一律に推進することにも問題があるようです。

柔軟な取り組みを

労働法・労使関係・労働政策の研究者、細川良教授は、「つながらない権利」の取り組みについて、以下のように指摘しています。*1

現実的に考えて、業種や職種によって働き方が大きく異なることからすれば、一律に特定の時間について、仕事に関するアクセスを禁止するというのは無理があると言わざるをえません。

例えば、フランスでは「つながらない権利」は法制化されていますが、時間を特定して業務に関するアクセスを禁止すると規定しているわけではありません。

この法律では、まず働く人に「つながらない権利」が存在することを確認すること、次に「つながらない権利」を実現するための行動計画を労使で協議して合意することを義務づけています。なお、労働組合がない場合には、使用者が行動計画を作成する義務を負います。

こうした業種や職種の特性をふまえた柔軟な取り組みが現実的であるということです。

医療・介護分野であれば、緊急性の高い連絡が必要なこともありますから、「ほぼオフ」を目指すというのはいかがでしょうか。

「ほぼオフ」を実現させる

フランスの企業の取り組み事例をみてみましょう。

例えばある企業は、終業時刻から翌日の始業時刻までの一定の時間および週末には「原則として業務に関する連絡を行わない時間」を設けるというルールを設けています。

ただし、緊急時などの例外や、業務の性質上やむを得ない部署などは連絡可能です。

こうしたルールにともない、これらの時間にメールを送ろうとすると「メールをいま送る必要があるのか」を確認するメッセージが現れるツールが用いられています。

細川教授は「つながらない権利」を実現させるための方法として、次のような提案をしています。

まず、経営層が「つながるのが当たり前ではない」ということを認識し、それをメッセージとして発信すること。

次に、管理職層がその意義を理解し、具体的な方法も含めて現場に伝達すること。

そして、現場の従業員も「つながらない権利」に対する認識を新たにして取り組むこと。

また、同教授は、「つながらない権利」の実現それ自体が目的ではなく、最終的な目的は「つながらないこと」による私生活・家庭生活の尊重や、休息・体力の回復の確保であるということを共有することも大切だと指摘しています。

したがって、それぞれの部署の業務や職種の性質をふまえて、こうした最終目的を実現する方法を「つながらない権利」と組み合わせて検討することが重要なのです。

おわりに

コロナ禍において、病院勤務者の離職意向と新型コロナの院内対策を分析したところ、対策の数ではなく、従業員がその対策に満足しているかどうかが離職意向と関連性が強いことが示唆されたという報告があります。*4

このこのことから、「つながらない権利」での対策でも、従業員のニーズに基づかないルールが数多くあっても無意味であること、従業員のニーズを満たし、従業員が満足できるような対策を導入することが重要であることが指摘されています。

「つながらない権利」は、従業員の福利厚生に留まらず、質の高い介護・看護を提供するための基盤となる重要な取り組みです。

そのことを認識し、業務内容や職種にふさわしい取り組みを従業員目線で実現することが大切ではないでしょうか。

資料一覧

- *1 出所)東京人権啓発企業連絡会 (細川良)「『つながらない権利』とは何か?その背景と実現についての考え方」(2023年8月)

- https://www.jinken-net.com/close-up/20230801_4036.html

- *2 出所)日本労働組合総連合会(連合)「“つながらない権利”に関する調査2023」(2023年12日7日)p.4, 6, 7, 12, 13, 14

- https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20231207.pdf

- *3 NHK「『つながらない権利』知ってほしい」(2019年12月13日)

- https://www3.nhk.or.jp/news/special/lifechat/post_65.html

- *4 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究センター 久保 智英「働く人々の疲労回復におけるオフの量と質の確保の重要性 ─勤務間インターバルと『つながらない権利』」(「第134回労働政策フォーラム:ICTの発展と労働時間政策の課題─『つながらない権利』を手がかりに─」配布資料、2024年8月30日-9月5日 )p.30

- https://www.jil.go.jp/event/ro_forum/20240905/resume/02-res_report1-kubo.pdf

横内 美保子

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。

高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育

成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。

パラレルワーカーでもあり、ウェブライター、編集者、ディレクターとして分野横断的な取り組みを続けている。